COLUMN / SEMINAR

民法改正

民法改正・消滅時効が変わりました

2019.12.13

今日は消滅時効の改正についてです。

-

民法改正の対応に関する資料を無料配布中

- 「「法改正に追いつけない」「専門知識が足りない」 法務部門が直面する壁を超えるには」

- 「AIで変わる法務業務 コスト最適化と生産性向上を実現する新しい選択肢とは?」

- 「AI契約書レビュー支援ツール完全ガイド3点セット」

お持ちの契約書で、弁護士監修のAIリーガルチェックサービス「リチェック」を試してみませんか?

<関連記事>民法改正・法定利率が変わりました

<関連記事>民法改正・定型約款に関する規定の新設

<関連記事>民法改正・民法が変わります

民法には「消滅時効」という制度があります

「消滅時効」というのは、債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が消滅する制度です。

例えば、お金を貸した人が、一定期間、借主に返済を求めないで放置していると、借主に対してお金を返せと言えなくなってしまい、借主はお金を返さなくてもよくなる。売買の売主が、一定期間、買主に売買代金の請求をしないでいると、買主に対して代金を支払えと言えなくなってしまい、買主は代金を支払わなくてもよくなる。そんな制度です。 債務者(借主、買主等)の「逃げ得」を認めるように思え、債権者(貸主、売主等)にしてみればたまったものではないですね。

なぜそのような制度があるか

そもそもどうしてそんな制度があるかというと、お金の貸し借りや売買があったあと長期間が経過すると、証拠がなくなり、債務者とされた人(借主、買主等のお金を払う方の立場の人)が債務を負っていないことを証明していくことが難しくなってくるため、ですとか、「権利の上に眠るものは保護に値しない」(勤勉に権利行使のための手段を尽くさない人を保護しない)といった考え方に基づき、消滅時効の制度があるなどといわれます。

借主とされた人にも、随分前に返したけど領収書が見つからないよ、とか、そもそもお金を借りていないよ、とか、言い分があるのかもしれませんし、20年放置しておいて今更請求するの、ということもありますよね。

ところで、消滅時効については、債権者が権利を行使しないでいると債権が消滅してしまう「一定期間」がどの程度の期間であるのかが重要です。 これが1年であるのと、10年であるのとでは、大きく違います。

債権が消滅するまでの「一定期間」を消滅時効期間といいます

もともとの民法では、この消滅時効期間を原則10年としつつ、職業別により短期の消滅時効期間を設けていました。

例えば、医師の診療報酬は3年、弁護士報酬は2年、飲食代は1年などと定められ、また、商法においては商行為によって生じた債権について5年と特例が定められていました。

ただ、そうすると、取引を行うに当たって、その債権・代金については消滅時効期間が何年になるのか、どの規定が適用されるのかよく分からないという場面も少なくありませんでした。取引が複雑で多様化すればするほど、判断が難しくなります。

そして、取引を行うときには、その債権の消滅時効期間に即して債権が消滅時効にならないように債権の管理をしますから、10年の消滅時効期間であると想定していたのに、実は5年が正しかった、となると債権者は大変です。10年は消えないと思っていたのに、5年で消えていたということになってしまうわけです。

そこで、今回の改正では、消滅時効期間は一律原則5年として、職業別の短期消滅時効(飲食代は1年、医者は3年など)を廃止し、また、商法における特例(通常10年だけれども企業間は5年とする特則)も廃止されます。

ただし、債権者において、自分が債権を持っているのかよく分からないという債権(例えば、毎月消費税込みで10万円と合意していたのに、勘違いして消費税別で11万円払い続け、その過払い分について返してもらう場合、払う必要ないものを支払ったわけですから、返還請求権があるわけですが、過払いに気が付くまでは、返還請求権の存在を認識していないですよね。)もあって、そのような債権については、消滅時効期間が単に5年と短くなっては、債権者に不利益となる可能性があります。

そこで、具体的には、

- 「権利を行使することができることを知った時から5年」

- または「権利を行使することができる時から10年」

のいずれか早い方で消滅時効となるという改正になりました。

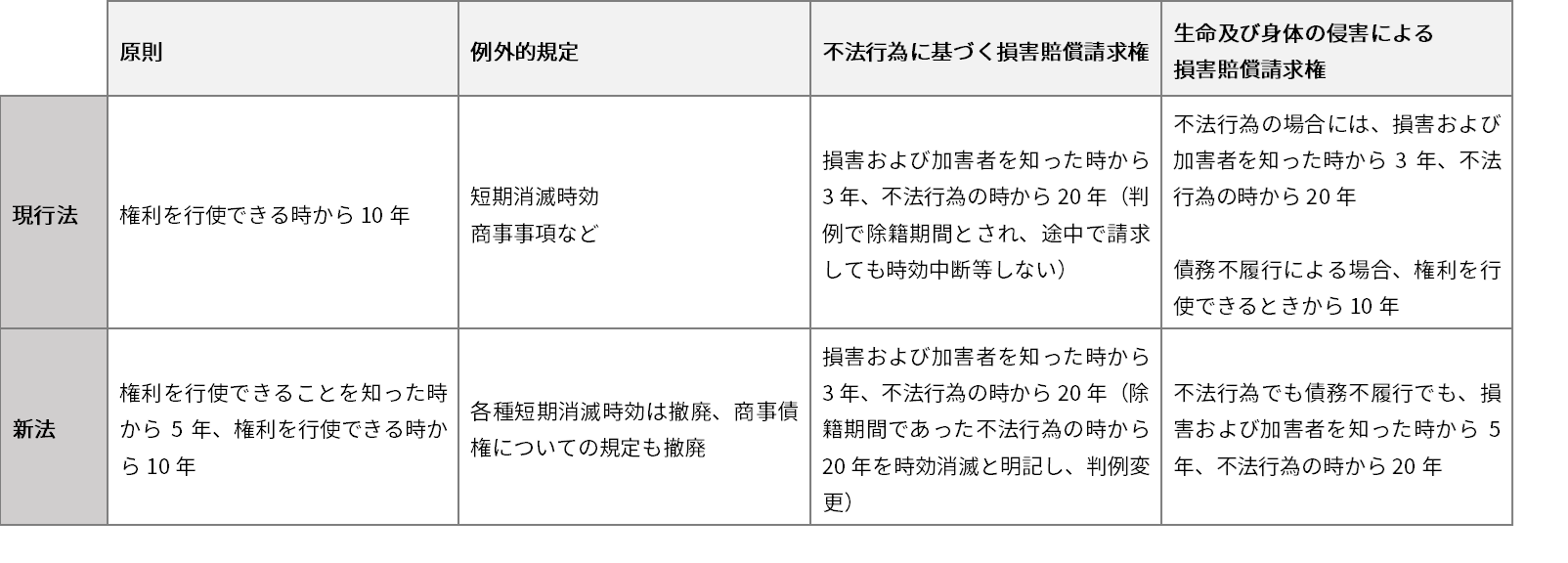

また、不法行為については別途の定めがあり、具体的には、元々の消滅時効と新たな消滅時効は以下のようにまとめられます。

いろいろ説明しましたが、会社にとって重要なのは取引債権についての時効だと思いますが、留意点は以下の通りです。

- 契約上の債権については、債権の発生時に債権者が権利行使できることを知っている場合がほとんどであるため、5年が適用される場合が多い。

- 商事債権についての特則が撤廃されたが、上記のとおり、原則5年となるため、企業間取引については実質的にほぼ変更なし。

- 不当利得返還請求権や労働者等との契約上の債権債務に関する時効は改正の影響を受け得ることに留意。

-

民法改正の対応に関する資料を無料配布中

- 「「法改正に追いつけない」「専門知識が足りない」 法務部門が直面する壁を超えるには」

- 「AIで変わる法務業務 コスト最適化と生産性向上を実現する新しい選択肢とは?」

- 「AI契約書レビュー支援ツール完全ガイド3点セット」

お持ちの契約書で、弁護士監修のAIリーガルチェックサービス「リチェック」を試してみませんか?

<関連記事>民法改正・法定利率が変わりました

<関連記事>民法改正・定型約款に関する規定の新設

<関連記事>民法改正・民法が変わります

株式会社リセ

株式会社リセは、西村あさひ法律事務所出身の代表が設立し「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げています。

専門弁護士の知見と最先端技術を組み合わせ、企業法務や弁護士の業務効率化を支援し質の向上が可能な、

AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」 を提供しています。

人気記事ランキング

人気記事ランキング

カテゴリー

カテゴリー

LIST

LIST